秋夢雨

何もしない日、切迫の片付いた時間になかなか辿り着けない。けれどもどうやらそろそろそういう時節が近づいてはいる実感が睡眠の深さで判る。深さとはいってもほんの足首が浸かる程度だが、ゆで卵の殻が気持ちよく捲り取られたような青空を見上げた数日前にそんなことをおもった。

家識草

先がみえない長い串に刺さった団子はひとつづつ順番にしか喰えない。その愚鈍で併し喰うわけだった。辿り着いた大型の団子をよく見てみれば、思った以上に喰い甲斐がある。 簡単には手に出来ない「古木」という肌合いが色めき立つようだった。若干ナメていたこともある。成程「超現実」は妄想をいくらでもひっくり返す。部屋に置いたフィカス・バーガンディの存在の力にひとつもふたつもみっつ以上任せることに腹を決め、馴染 […]

雨夏終

折角刈り払った庭の草が雨の日々もあってか旺盛に伸びはじめた。あっという間に一週間が過ぎている。便座に座って関心や欲望が萎える時を浮かべてそろそろきそうかと訝る気持ちも大きくない。 「憤怒」ということは感情なのか、激烈な観念なのかと転がして、どちらにしても自らへしか戻らないことだと、さめざめとする。

保晰違和

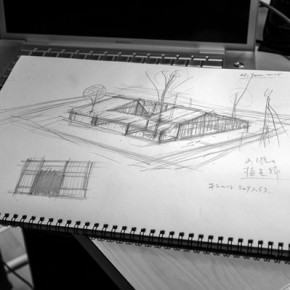

幻影だった物語に近寄ることができる。あるいは逆様に現実の綻びをくっきりと炙り出したいという気持ちもある。枝からの派生ともいえるし「家」を扱う「手」ということになっていった経緯を救い上げる気持ちもある。

鉄家共燃態

1995年にユネスコ世界遺産の文化遺産として登録された、岐阜県白川村荻町、富山県五箇山相倉、菅沼の各集落に在る合掌造りの家の大きな屋根とその形は、環境と住まう人間の「家族」が明晰に示されている。現代の記号的な「家」は、核家族を表象していて小さいキューブに小さい屋根がかけられている程度だが、合掌造りの家は、「屋根裏部分を2層3層に区切り、天井に隙間を空け囲炉裏の熱が届くようにして養蚕のための場所と […]

蜂草夏水

アシナガの巣はホースを伸ばして落として三夏夜テラスで快適に過ごしたが、突然キイロスズメバチが屋根の高所に巣をつくりはじめ、四回目に遊びに来た人間が刺されてしまい、この自治体で一人だけの名人に退治を依頼すると、諸処の事情を鑑みて秋まで我慢しなさいと云われる。来年は同じ場所に巣作りしないらしい。 エンジン式の草払機でおよそ一週間かけて庭の雑草を払い、その仕事がというより汗が軀の癖のようなものになり […]

大気層ノ奥行

気象に影響されている軀は生誕月のせいかと妖しいことを巡らせつつ窓の外の土砂降りの内側の静まり返った仕事部屋の床を拭く事で、どういうわけか穏やかに精神が癒されていく。忘れていた細かな気づき事に促されどうでもよい悉にこそ代謝が潜んでいる。酷使するわけでもない筆記具が机に並んでいるのを箱に仕舞ってから、横たえただけの万年筆の眺めから何かが立ち上がっていたことを知り、再び選んだものを並べてみるのだった。 […]

共家植生

ある種の植生論あるいはハウスシェアリングへと辿ったのは、ふと眺めに止まった三本松の野菜売り場の建物がイメージを浮かばせる契機となったからだが、冬から春の造作の延長がこれに結ばれて、端的明快な形象となる場合のシルエットも何か具体的な展望を求めていたようだったからだと思われた。 シェアルームも然りシェアハウスという事自体が認識においても実践においても遅延的である此の国に於いて、高齢化社会の世代格差 […]

新眼置心

ほぼ三ヶ月かかって Otus 1.4/55が届いたので試写し、とりあえず何も考えないように揺らいだ心を落ち着かせる。只管落ち着かせるにはもっとシャッターを切る必要がある。新しい眼が切り取る景は実に上品。

対象放棄

George Raymond Richard Martin (1948~)の「A Song of Ice and Fire」(氷と炎の歌)を原作とし、David Benioff (1970~)が製作者となった、「Game of Thrones」ファンタジー(寓話)の現実感の投入を観て、なるほどと感心する。寓話設定をこちら側へ引き寄せる色合い、質感を、キャラクターの構造に繁茂させる。跳躍的な奇想天 […]