山舟節

|

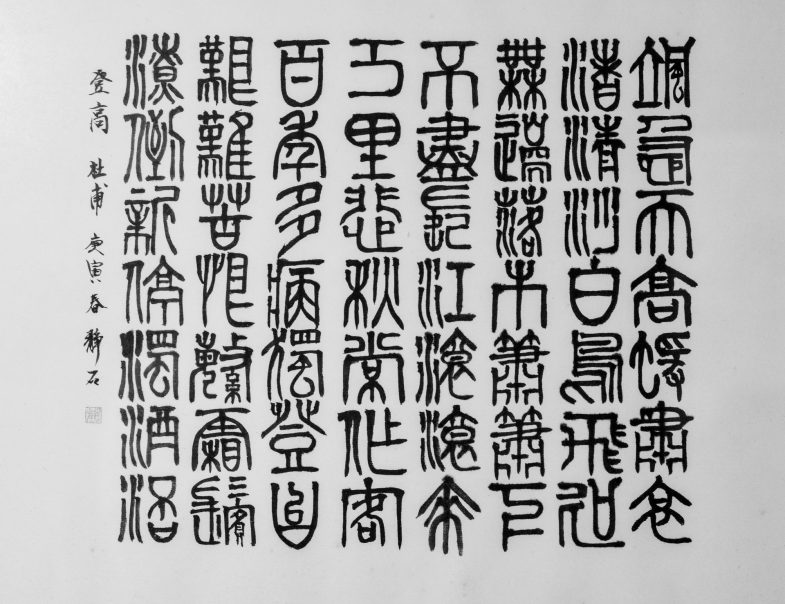

父親が晩年、呉昌碩(1844~1927)に研究傾倒し、篆書にて創作し遺した杜甫「登高」書の作品をつくづく眺める時がある。こちらは二十年ほど前の、おそらくイスラム原理主義過激派によるテロで日本人観光客10名が死亡した事件(ルクソール事件:1997)が発端となったかもしれない、人為の形態が時間の推移で崩壊しつつ今も在るルクソールのカルナックやらテーベの地の累々延々とした改変容形の累積と、明らかにそうした痕跡へにじり寄って形態のエッセンスを抽出し浮かび上がらせようとしていると思われた彫刻家などを当時は追いかけ、トレースをおこない幻視した感覚を忘れていたことを取り戻すように憶いだし、このところ表象から享受する時間的含みが、テクノロジカルで未来的な「これから」ではなく、探求的(非回顧)歴史性へとその指針がはっきり戻し示されていることに気づいている。高次元のレイヤー的概念やネットワークの錯綜を都市的な集中にて思念を使用する場からすっかり到頭離れたので、不思議とは思わないけれども、表出表象を支える探求的歴史性の筋について、だから頭を悩ませるようになったようだ。 |