|

十五年の間、軀から離し触れることのなかった画布を引寄せて顔料を垂らすことを再開した八年前の、青年期の修練がぶりかえしたかの他人行儀な接触感が残る作品を、そのままどこか身の内で凍結して残しておくかと、額装を依頼してパブリックな空間に展示をしていた。撤収の時が来て持ち帰り目の届く距離に位置させて、画布と過ごしている八年を加える目つきで額装から取り外し、画布の研磨をはじめていた。 十五年の間、軀から離し触れることのなかった画布を引寄せて顔料を垂らすことを再開した八年前の、青年期の修練がぶりかえしたかの他人行儀な接触感が残る作品を、そのままどこか身の内で凍結して残しておくかと、額装を依頼してパブリックな空間に展示をしていた。撤収の時が来て持ち帰り目の届く距離に位置させて、画布と過ごしている八年を加える目つきで額装から取り外し、画布の研磨をはじめていた。

一年前に意識的に取組んだ、過去作との併置、あるいは過去作への介入的加筆という経緯が、この行動に疑いを挟む余地を与えなかったように思う。

顔料の定着はなかなか堅牢で、塗布面は容易に剥がれることはなかったが、顔料の離脱溶剤で溶かす気持ちにはならなかった。

炭化ケイ素という研磨材を顔料代わりに三十年以上使っていることもあり、私にとって研磨という作業は特異な構築過程ではないが、筆先がシナプスのように踊る手先の恣意が、飛び跳ねる子鹿の奔放さをあからさまにする羞恥に繋がるので、無慈悲に研磨された崩壊面は、むしろ清潔でジェントルに感じる。

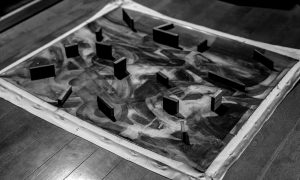

とはいえ、研磨が無邪気と屈託を解決するわけでもないので、積木ドミノで平面を陵辱する景を与えてみることにすると、このところ意識のうちで幾度も言語化される過去を否定しない積層へ、手法が繋がっていくようだ。

|