|

昨年の暮れ倉庫を片付けた際に、素材の一部が腐りかけたものもあった過去の作品の数々を目の前にして、幾つかはそのまま廃棄処分とし、忘却とまではいかないでも、自らの未完な恣意の数々をみつめて、ああもしたこうもしたと、他人事の距離の離れた無責任を数えるような目つきとなっていた。 昨年の暮れ倉庫を片付けた際に、素材の一部が腐りかけたものもあった過去の作品の数々を目の前にして、幾つかはそのまま廃棄処分とし、忘却とまではいかないでも、自らの未完な恣意の数々をみつめて、ああもしたこうもしたと、他人事の距離の離れた無責任を数えるような目つきとなっていた。

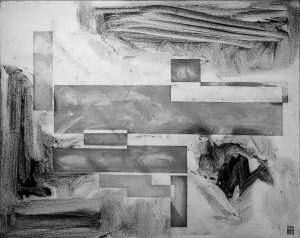

奔放な恣意を、聖域の内で放つばかりであったことが、くっきりとした痕跡と眺められる過去の作品を選んで山に持ち込み、立て掛けて眺めるに任せる時間があった。当時は勿論気づいていない旺盛な身体性にのみ裏付けられた「恣意」を、観念として制御、整頓する意気地がなかったと、今となって眺められる。技術的なことを横に置いて、水の流れのような生に腕を預けていた時を懐かしく、あるいは羨ましく憶い起こしつつ、20年以上を経て、この過去作に加筆するつもりがふいに生まれたのは、過去を否定するつもりがない以上、明らかに異なった時空での恣意をこそ併置してみようという、今更の試みでもある。

面白いのは、表層の併置に悩まされながら平面に取り憑く老年の時節に、表層自体の誂えの自立の手法を、これまで思いもしなかった仕方で転がしていることであり、それは音響という現在依拠する身体的時空から多くが促されている。だが振り返れば、青年の頃から、例えば大学の菅ゼミでロックを流して古材を重ねるパフォーマンスをしたり、銀座のギャラリーで鳥を放ち電子楽器に友人のギターを重なるなど、音響に寄り添う傾向は大いにあったので、個人的には現況を不思議と感じていない。国立の公民館で握り潰した魚聲まで憶い出した。

|